민요란 옛부터 민중들의 입에서 입으로 전해내려오는 우리나라의 소박한 노래로 그 전파범위에 따라 토속민요와 통속민요로 나누어지며 지역에 따른 선율의 특성(토리)에 따라 경기민요(경토리), 남도민요(육자배기), 서도민요(수심가토리), 동부민요(메나리토리), 제주민요(제주토리)로 나누어진다.

경기민요는 서울, 경기지역과 충청도의 일부지역을 포함하는 지방의 민요로 평조가락이 많아 맑고 깨끗하며 경쾌하고 분명하다. 또한 음 빛깔이 부드럽고 유창하며 서정적이다.

노래가락, 창부타령, 아리랑, 긴아리랑, 이별가, 청춘가, 도라지타령, 사발가, 베틀가, 태평가, 오봉산타령, 양류가, 방아타령, 자진방아타령, 양산도, 한강수타령, 경복궁타령, 박연폭포(개성난봉가), 닐리리야, 군밤타령, 는실타령, 풍년가, 건드렁타령, 천안삼거리 등

남도민요는 전라남북도를 비롯하여 충청도 일부를 포함하는 지역의 민요이다. 판소리와 산조를 키워낸 남도의 민요는 음악구조가 단순하고 가락이 서정적인 다른 지역의 민요에 비해 보다 풍부하고 극적인 성격을 지니고 있으며 낮은 소리는 떨어주고 중간소리는 평으로 내고 높은 소리는 꺾는 목을 쓰는 공통적인 특징을 가지고 있다.

새타령, 육자배기, 자진육자배기, 농부가, 자진농부가, 흥타령, 진도아리랑, 날개타령, 까투리타령, 둥가타령, 개고리타령, 강강술래 등

서도민요는 황해도와 평안도 지방의 민요이다. 남도민요에 비해 청(pitch)이 높고 중간 음에서 격렬하게 떨면서 숨가쁘게 몰아치다가 하강하는 창법이 마치 탄식하는 듯한 느낌을 주는 서도민요는 미묘한 꾸밈음이나 서도민요 특유의 조름목 등을 악기로 나타내는 것이 어려워 기악반주와 함께 노래하는 것이 드물다.

서도민요 또는 서도창, 수심가토리(조)라고도 한다 황해도와 평안도 지역의 민요이다.

주요 구성음은 레, 라(떠는 음), 도이며, 다른 음들이 경과음으로 사용되는 경우가 있다. 장단은 다 다르고, 특히 평안도 민요는 일정한 장단 없이 사설에 맞춰 적당히 친다는 특징이 있다. 콧소리를 내어 노래를 부른다는 것이 다른 지역에선 찾아볼 수 없는 서도민요만의 특징이다. 수심가, 배따라기, 산염불 등이 서도민요에 속해 있다. 서도 민요는 대표적인 것이 수심가와 난봉가인데 수심가는 '레미솔라도'로, 난봉가는'라도레미솔'로 이루어진 음계이다. 서도 민요는 길 게 끝 부분을 콧소리를 섞어 가며 탈탈 떨어주는 것이 특징이며, 그 떨어 주는 음은 대부분의 음계의 네 번째 음(수심가의 '라' 음과 난봉가의 '레' 음)이다.

서도 민요의 가락에서는 떠는 음 '라'에서 '레'로 떨어지거나 올라가는 음들이 자주 등장하여 재미있는 소리를 만들어 내고, 난봉가 계통의 음계는 경기 민요의 베틀가와 같은 음계이나 '레' 음을 떨어 주는 것이 다르다. 가운데 음을 떨어 주기 때문에 수심가 계통의 음악과 비슷한 느낌이 든다. 몽금포 타령이 난봉가 계통의 음악이고 싸름이 수심가 계통의 음악이다.

서도 소리꾼들은 평양에서 많이 났다. 고종 때 허득선(許得善)과 그의 후배 김관준(金寬俊) 두 명창이 나서 이 두 사람에 의해서 오늘날의 모습으로 발전하였다. 허득선은 서도 소리꾼으로 평양에서 이름이 높았으며, 서울 선소리 명창 의택과 종대가 평양에 와서 선소리하는 것을 보고 새로 선소리를 짜서 서도의 선소리를 만들었다. 또한, 그가 만든 〈기밀경〉은 연희적인 노래로 김칠성(金七星)을 거쳐서 김옥선(金玉仙)에게 전해졌다. 허득선은 학식이 있어서 서도잡가의 사설을 다듬고 좋은 사설에 가락을 얹어 부르는 재주가 있었다.

허득선 이후로 문영수(文泳洙)·이정화(李正華)가 서울에서 서도소리를 퍼뜨려 박춘재(朴春載)·최정식(崔貞植)·박인섭(朴仁燮)·김태운(金泰運)·유개동(柳開東)·김경호(金慶鎬)·원경태(元慶兌) 등 경기소리 명창들도 서도소리를 썩 잘하게 되었다.

김관준은 허득선의 후배로 작곡에도 조예가 있어, 〈배뱅이굿〉·〈안중근의사가 安重根義士歌〉·〈까투리타령〉·〈적벽가〉·〈전쟁가〉·〈심청전〉 등을 서도소리로 지어 불렀다. 김관준의 문하에서는 그의 아들 종조(宗朝)를 비롯하여 김칠성·김주호(金周鎬)·곽풍(郭風)·최순경(催順慶) 등 명창들이 배출되었으며, 이들이 활약하던 시절은 서도소리의 전성기였다.

평양에서 많은 제자를 내었던 김밀화주(金密花珠)도 그의 문하에서 나온 사람으로 추측된다. 명창 장금화도 김밀화주의 제자인데 14살(1919년)때 기성권번에서 배웠다. 문영수는 평양 출신으로서 선소리로 유명하던 날탕패의 일원으로 활약하다가 서울에 올라와서 서도소리로 이름을 떨쳤다. 천부적인 높은 청으로 서도소리의 ‘된목’을 들고 나가는 데는 당할 사람이 없었다.

이정화도 평양 출신으로 날탕패로 있다가 서울에 올라와 문영수와 함께 서도소리로 이름을 떨쳤다. 김밀화주는 예기학원(藝技學院)의 후신인 평양의 기성권번(箕城券番)에서 많은 여류명창을 길러냈다. 장학선(張鶴仙)·이반도화(李半島花)·이정렬(李貞烈)·이부용(李芙蓉)·장금화(張錦花) 등은 그의 제자들이었다.

김밀화주를 전후하여 많은 여류명창들이 있었는데 최섬홍(崔蟾紅)·이진봉(李眞鳳)·손진홍(孫眞紅)·백모란(白牡丹)·이계월(李桂月)·길진홍(吉眞紅) 등이다. 이들은 문영수·이정화와 같은 무렵 축음기로 서도소리를 취입하였다. 김칠성도 평양 출신으로 허득선·김관준의 제자이다. 서도잡가와 〈배뱅이굿〉을 잘 불렀고 특히 서도입창이 장기였다.

또 〈별조공명가 別調孔明歌〉를 지어서 박월정(朴月庭)에게 전하여 유명해졌다. 김정연(金正淵)도 어려서 그에게 잠깐 배웠다 한다. 그의 제자로는 〈배뱅이굿〉을 잘 하던 백신행(白信行)이 있다.

김주호·이인수(李仁洙)도 김관준의 제자들로 서도명창들이었다. 이은관(李殷官)은 이인수에게 사사하였고 김주호는 〈서도맹꽁이타령〉을 작곡하였다. 평양 외 해주·개성에서도 명창이 많이 났다.

서원준(徐元俊)은 황해도에서 〈변강쇠타령〉으로 이름이 높았고, 해주 출신의 민형식(閔亨植)과 최풍천(崔豊川)은 서도소리를 잘 하였고, 김옥선은 개성에서 서도잡가를 잘 불렀다.

서도입창이 경기입창과 함께 중요무형문화재 제19호 ‘선소리산타령’으로 지정된 까닭에 서도잡가와 민요만을 따로 떼어서 ‘서도소리’라 하여 1969년에 중요무형문화재 제29호로 지정했다. 장학선이 보유자로 지정됐으나 그 이듬해에 타계함으로써 1971년 김정연과 오복녀(吳福女)가 추가로 지정되었고, 1987년 김정연이 사망하여 현재 오복녀와 이은관이 예능보유자로 되어 있다.

서도소리는 황해도평안도지방에 전승되는 민요< 民謠 >, 잡가< 雜歌 > 등 관서향토가요< 關西鄕土歌謠 >를 가리킨다. 서도소리는 예로부터 대륙과 인접한 거친 풍토< 風土 >에서 북방 이민족과 겨루며 굳세게 살아온 관서지방민들의 생활 속에서 면면히 이어온 소리이다. 조선 말기에 평양 소리꾼 허덕선< 許德善 >이 서도소리 잘 하기로 장안에까지 이름이 났으며 기밀경을 지어 잘 불렀다 한다. 그뒤 평안도 용강< 龍岡 > 소리꾼 김관준< 金官俊 >의 뒤를 이어 김종조< 金宗朝 >, 최순경< 崔順慶 >, 이인수< 李仁洙 >, 김칠성< 金七星 >, 김주호< 金周鎬 >, 김밀화주< 金密花珠 >와 같은 명창< 名唱 >이 나서 조선 말기와 일제시대에 서도소리가 크게 성창< 盛唱 >되었다. 김밀화주의 소리는 장학선< 張鶴仙 >이 이어받아 명창으로 이름을 떨쳐 중요무형문화재 서도소리 보유자로 인정되었고, 그가 타계한 뒤 김정연, 오복녀가 인정되었으며, 김정연이 타계한 현재에는 오복녀, 이은관이 보유자로 되어 있다. 서도소리는 짧은 장절형식< 章節形式 >으로 된 민요와 좀 긴 통절형식< 通節形式 >으로 된 잡가< 雜歌 >와 한시< 漢詩 >를 읊은 시창< 詩唱 >으로 나눌 수 있다. 민요는 평안도 민요와 황해도 민요로 갈라진다. 평안도 민요에는 수심가< 愁心歌 >, 엮음수심가, 긴아리, 잦은아리, 안주애원성< 安州哀怨聲 > 따위가 있는데 이 가운데 수심가가 가장 유명하다. 서도의 정서가 담긴 소리말을 매우 길게 질러내는 구슬픈 수심가 가락은 서도소리 가운데 으뜸으로 치며 남도소리(南道소리) 중 육자배기와 함께 민요의 쌍벽을 이루고 있다. 엮음수심가는 수심가와 가락이 같으나 긴 소리말을 촘촘히 엮어 나가는 것이 다르다. 긴아리는 향토색이 짙은 농요< 農謠 >였으나 소리말과 가락이 서정적이어서 소리꾼들이 즐겨 불러왔다. 잦은아리는 긴아리를 빠른 장단으로 부르는 변주형< 變奏形 >이다. 황해도 민요에는 긴난봉가, 잦은난봉가, 병신난봉가, 사설난봉가, 산염불< 山念佛 >, 잦은염불, 몽금포타령 따위가 있다. 이 가운데 난봉가와 산염불이 유명하다. 난봉가란 정< 情 >의 노래라는 뜻이며, 느리고 정겨운 난봉가가 나온 뒤에 구성진 잦은난봉가와 병신난봉가, 빠르고 익살스러운 사설난봉가 따위의 여러 난봉가가 잇따라 나왔다. 산염불은 무가< 巫歌 >의 염불요< 念佛謠 >가 속요화< 俗謠化 >된 것으로 보인다. 서도잡가< 西道雜歌 >에는 공명가< 孔明歌 >, 사설공명가< 辭說孔明歌 >, 초한가< 楚漢歌 >, 제전< 祭奠 >, 추풍감별곡< 秋風感別曲 > 따위가 있는데 공명가가 유명하다. 공명가는 판소리 적벽가 가운데에서 공명< 孔明 >이 남병산< 南屛山 >에서 동남풍< 東南風 >을 기원하는 대목의 사설< 辭說 >을 따서 서도소리 가락에 얹은 것이다. 관산융마< 關山戎馬 >는 조선 영조 때 신광수< 申光洙 >가 지은 한시를 시창< 詩唱 > 비슷하게 읊은 노래로 매우 유창하고 꿋꿋한 느낌을 준다. 서도소리의 선율은 흔히 수심가토리(愁心歌토리)라 하여, 위의 음은 흘러 내리고 가운데 음은 심하게 떨며 아래음은 곧게 뻗는 특이한 가락으로 되어 있는데, 느리게 부르면 구슬픈 느낌을 준다.

<평안도민요> 수심가, 엮음 수심가, 긴아리, 자진아리(타령), 안주애원성, 배따라기, 자진 배따라기 등 <황해도민요> 산염불, 자진염불, 긴난봉가, 자진난봉가, 사리원난봉가, 병신난봉가, 숙천난봉가, 몽금포타령 등

동부민요는 태백산의 동쪽인 강원도, 함경도, 경상도 일대의 민요를 말하며 지역에 따라 창법과 음계, 꾸밈음에 차이를 보인다. 경상도민요는 빠른 장단이 많이 쓰여 흥겹고 경쾌하며 강원도 민요는 산골의 정취가 어린 소박하고 애수에 찬 노래가 많고 함경도민요는 오랜 세월 역사에서 소외되어왔던 지역의 정서를 반영하듯 탄식조나 애원조의 구슬픈 노래가 많다.

<경상도민요> 밀양아리랑, 울산아가씨, 쾌지나칭칭나네, 보리타작소리(옹헤야), 상주모심기소리, 튀전타령, 골패타령, 담바구타령 등

<강원도민요> 강원도 아리랑, 정선아리랑, 한오백년 등

<함경도민요> 신고산타령(어랑타령), 애원성, 궁초댕기 등

바람 많고, 돌 많고, 여자가 많다고 하여 삼다도라 불리는 제주도에는 민요 또한 육지의 어느 지방보다 많다. 다른 지방에 비해 유난히 일노래가 많은 제주도의 민요는 특유의 사투리와 소박한 가락이 육지의 노래와는 다른 독특한 맛을 낸다.

오돌또기, 이야옹타령, 이어도 산아(해녀노래), 이어도 한라, 영주십경, 검질매는 노래, 남방아 노래, 웡이자랑 등

각 지방민요의 창법과 특징

1. 경기민요의 창법과 특징

* 경기민요는 주로 경기도 일대와 강원도일대 지역을 지칭한다.

* 경기민요의 창법은 맑고 깨끗하며, 경쾌하고 유창하게 불러지는 특색을

갖고 있다.

* 경기민요 중에서 가장 잘 알려진 본조 아리랑과 도라지는 한국을 대표하는

민요로서 전 세게인의 사랑을 받고 있다.

2. 서도민요의 창법과 특징

* 서도민요는 경기도와 황해도 평안도 서북지역이다.

* 서도민요의 창법은, 비교적 청이 높고 목청 떠는 방법이 격렬한데서 오는

탄식하는 듯한 소리의 느낌이라 하겠다.

* 서도민요의 베벵이 굿이나, 산타령을 더욱 애절하고 격렬하다.

3. 남도민요의 창법과 특징

* 남도민요는 충청도와 전라도, 경상도를 잉�는 삼남지역의 민요이다.

* 남도민요의 창법은 느리고 구슬프며, 애절함이 짙은 창법과, 씩씩하고

흥겨우면서도 흐느적거리는 풍이라고 할 수 있다.

* 남도민요의 대표적인 진도아리랑과 까투리 타령에서 그 맛을 완연히

느낄 수 있다.

4. 제주민요의 창법과 특징

* 제주민요는 제주지역의 민요이다.

* 제주민요의 창법은 그 사투리가 갖는 특이한 음색과 노랫말 붙임이

아주 정갈스럽다.

* 제주민요의 둥그래 당실과 이야홍 타령을 감상하면 더욱 그 깊은 맛을

느낄 수 있다.

주를 이룬 민요 장단

* 주를 이룬 장단을 차례대로 나열하면

세마치 장단 - 굿거리 장단 - 중모리 장단 - 중중모리 장단 - 자진모리

장단 - 엇모리 장단 - 휘보리 장단들로 나타난다.

수심가와 엮음수심가

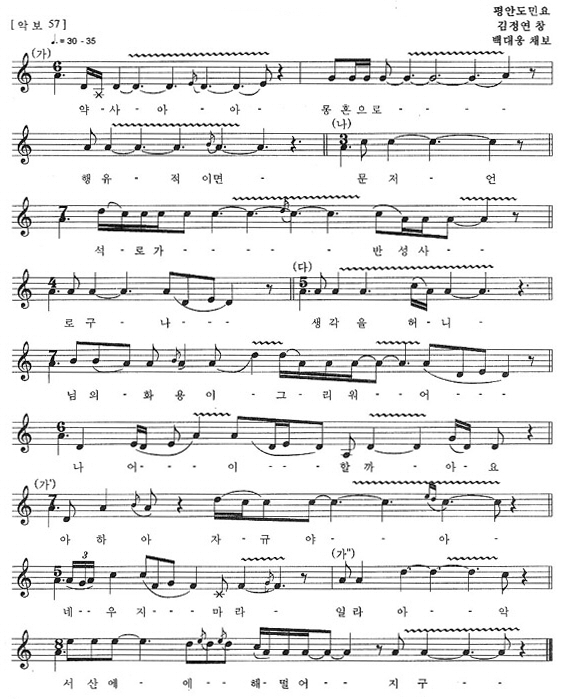

29. 수심가

약사 몽혼으로 : 만약 꿈속에서

행유적이면 : 님의 혼이 다녀간 흔적을 남길수 있었다면

문전석로가 : 문앞에 돌길이 이미

반성사로구나 : 반은 모래가 되었을 것이다

수심가는 병자호란무렵에 성천成川 명기 부용芙蓉이 지은 거라고 하지만 믿을만한 근거가 없다. 조선초기부터 이 지방 사람들에게 벼슬길을 막아버리자 그 설움의 폭념으로 읊어진 넋두리였는지도 모른다.

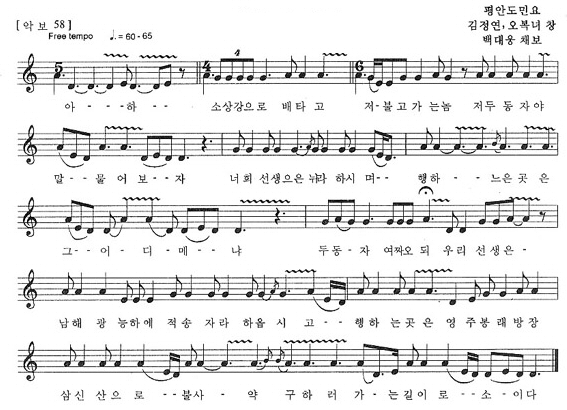

엮음수심가

1) 수심가(愁心歌)는 어떤 노래인가

육자배기가 전라도 민요의 대표격이라면 수심가는 서도민요의 대표격이다. 육자배기토리가 남도민요의 특징인 것처럼 수심가토리가 서도민요의 특징인 것도 마찬가지이다. 가사가 시조처럼 세 부분으로 되어 있는 것도 유사한 점이다. 수심가는 직접적으로 서도창의 기본이 되고 있는데 그것은 많은 서도창이 수심가 곡조로 끝을 마치도록 되어 있기 때문이다. 엮음수심가도 수심가 곡조로 끝을 마치고 공명가나 영변가 등의 서도잡가들도 수심가 곡조로 끝을 여민다.

수심가 곡조의 됨됨이는 처음은 낮은 음으로 ‘응응’거리고 떨며 시작해서 차츰 단계적으로 올라가 높은 음까지 갔다가 다시 서서히 단계적으로 내려와 낮은 음으로 끝나는 것과 처음은 높은 음으로 질러내어 폭발하듯이 시작해서 차츰 차츰 단계적으로 내려와 낮은 음으로 마치는 것 두 가지 형태가 있다고 할 수 있다. 그런데 공명가 같은 다른 노래의 마지막을 장식할 때에는 낮은 음으로 시작하는 수심가 곡조를 많이 사용한다.

수심가는 5도 위에 3도를 쌓아올린 3음을 기둥으로 하는 음구조를 가지고 있는데 중간음을 가장 격렬하게 코와 목안에서 ‘응응’ 거리고 끌어당기듯 떠는 것이 특징이다. 전라도의 떠는 음이 밖으로 내밀면서 떠는 방식이라면 서도의 떠는 음은 밖에서 안으로 끌어당기며 떠는 식이라고 할 수 있다. 떠는 음의 위치도 전라도는 아래 음을 떠는데 서도는 중간음을 떤다. 이와 같은 음조직은 수심가의 기본 구조이긴 하지만 그 외의 음들도 소리를 만들고 꾸미는 과정에서 얼마든지 사용될 수 있다. 떠는 음도 기본적으로 중간음은 반드시 떨지만 다른 음들도 길게 뻗으면서 소리를 지을 때에는 목안에서 ‘응응’ 거리고 떨며 소리를 구성지게 만든다.

수심가를 처음 들으면 하염없이 자꾸만 소리를 만들면서 푸념을 하는 것처럼 들린다. 그러나 자세히 들어보면 세 구절로 되어 있는 각 구절을 마칠 때 마다 끝의 두세자를 가지고 졸음목을 써서 소리를 짓고 단락을 만든다. 그렇게 각 구절의 마지막만 악절이 분명하고 중간은 부르는 사람에 따라서 또 경우에 따라서 다양하게 부르기 때문에 얼핏 보면 장단이 없는 것처럼 보인다. 실제 이창배 선생님은 수심가의 장단이 불규칙해서 장단이 없는 것이나 마찬가지라는 말씀을 나에게 해 준 적이 있다. 그 대신 가사 하나 하나에 시김새를 넣어 부르는 사람의 정한을 마음껏 표현하는 묘미가 있다.

엮음수심가는 수심가에 잇대어 부르는 노래이다. 마치 육자배기에 대한 자진육자배기와 같은 것이다. 짝을 이루는 노래이다. 엮음수심가의 곡명이 나타내듯이 엮음수심가는 가사가 길고 많은 글자 수로 되어 있는데 앞부분은 엮듯이 주섬주섬 빠르게 부르다가 맨 마지막은 완전한 수심가 곡조로 마치게 된다. 앞부분에 엮어 부르는 부분이 있어서 엮음수심가인지 모른다. 하여간 짝을 이루는 민요가 대개 느린 것에서 빠른 것으로 진행하는데 수심가와 엮음수심가의 경우는 느리고 빠른 것 외에 가사의 글자 수가 많아 엮어 부른다는 것이 첨가되는 짝의 형식이다.

수심가의 사설은 시조와 같이 세 구절로 되어 있는 시와 같은 것이 대부분인데 엮음수심가의 사설은 한문 투로 된 굉장히 긴 산문이 주류를 이룬다. 그러나 마칠 때 쯤의 가사는 모든 것을 체념하듯 세 구절로 된 수심가 식의 가사를 쓰고 수심가 곡조로 마치게 된다. 수심가와 엮음수심가는 평안도 민요이지만 서도창의 기본이 되기 때문에 그냥 서도민요라고 하는 것이 온당하다는 생각이다.

오돌또기(둥그레당실)

오돌또기 저기 춘향 나온다. 달도 밝고 내가 머리로 갈가나.

둥그레 당실 둥그레 당실 너도 당실 연자 머리로 달도 밝고 내가 머리로 갈가나.

한라산 허리에 시러미 익은 숭 만숭. 서귀포 해녀는 바당에 든숭 만숭.

제주야 한라산 고사리 맛도 좋고 좋고 읍내야 축항끝 뱃놀리 듣기도 좋고 좋고.

성산포 일출봉 해 돋는 구경도 좋고 좋고 읍내야 사라봉 해 지는 구경도 좋고 좋고.

청사초롱에 불 밝혀 들고 춘향의 집을 찾아나 갈가나.

가면은 가고 말면은 말았지 초신을 신고야 씨집을 갈소냐.

한라산 꼭대기 실안개 돈듯 만듯 흰모래 사장에 궂은비 온듯 만듯.

오뉴월 가뭄에 가는비 온듯 만듯 구시월 오는비 에루화 맞은듯 만듯.

서귀포 칠십리 파도가 인듯 만듯 해녀들 머리가 에루화 보일듯 말듯.

용지연 폭포에 용 놀던 자리 없고 삼성혈 옛 자리 흔적이 있는 듯 만듯.

천봉만학에 구름이 인듯 만듯 계변양류에 꾀꼬리 울듯 말듯.

망망대해에 범선이 뜬둥 만둥 백구의 날개가 바당에 잠길듯 말듯.

해 설

이 오돌또기가 제주도 지방 민요 중의 하나로서 다른 민요가 다 그렇듯이 이노래 가사의 첫머리에 "오돌또기 저기 춘향 나온다" 하는데서 기인한 것으로 (오돌또기)라고 한 것 같다. 이를 후렴의 말을 가져다 둥그레 당실로도 이르나 (오돌또기)가 올바른 노래 곡목인 것이다.

제주도의 민요는 그 지역적 특성으로 인하여 이 지방 특유의 방언으로 많이 불리워지는 민요의 대부분이 건전한 노동요이며 주로 여인들의 각종 작업 노동에서 부르는 소박한 가락은 제주도 민요로서 자랑이요 나아가 한국 민요의 자랑이다.

이 (오돌또기)가 언제부터 부르게 된 노래인지는 정확히 알 수 없으나 1890년을 저후해서 부르게 된 가장 오래된 민요 중의 하나이다.

장단은 서울의 굿거리(지방은 떵더쿵)나 늦은 타령(4분의3박자)으로 맞추어 부른다.

민요의 장단

민요의 장단: 우리나라 장단은 주로 판소리나 민요, 산조, 시나위 등에서 사용되는 것으로, 일정한 틀 안에서 다양하게 변형되어 연주된다. 주로 시나위와 산조반주에 쓰이는 진양, 중모리, 엇모리, 중중모리, 자진모리, 휘모리 등은 장단의 이름이 그대로 곡의 이름이 되어 곡명을 나타내기도 하지만 본래는 빠르기가 다른 각 장단을 나타내는 말로 진양에서 휘모리로 갈수록 장단의 속도가 빨라진다. 정악장단에 비해 잔가락을 많이 사용하는 것이 민속악 장단의 특징이며 민요에서 가장 많이 쓰이는 장단으로는 세마치와 굿거리가 있다. 특히 민속악 장단은 음악의 흐름에 따라 여러 가지 변형장단을 사용하고 있다.

중모리 장단: 중간의 속도로 모는 장단으로 한 장단 4분음 12박자이다.

중중모리 장단: 중모리를 조금 더 빠르게 연주하는 8분음 12박자이다.

자진모리 장단: 본래 자진모리의 <자진>은 <잦다, 빠르다>는 뜻이다.

굿거리 장단: 굿거리 장단은 한 장단에 완전 두 동작을 하게 되어 경쾌하거나 흔들거리는 동작에 알맞은 장단이며, 민요에 가장 많이 쓰이는 장단 중에 하나이다.

세마치 장단: 세마치장단에도 여러 가지 장단형이 있으나, 흔히 말하는 세마치는 경기민요와 같이 조금 빠른 3박의 장단형이다. 매박이 3분박으로 나누어지므로 보통 9/8박으로 적는다. 경기민요 세마치는 양산도·밀양아리랑·도라지타령·긴방아타령 등의 민요를 비롯하여 서도선소리 및 경기잡가에도 쓰인다. 판소리에서는 자진진양이라고도 부르며, 고제(古制) 판소리에서 흔히 사용하였다.

'자유게시판' 카테고리의 다른 글

| 건축관련 사이트 (0) | 2009.03.15 |

|---|---|

| [스크랩] 긴 난봉가,자진 난봉가,창;이선영 (0) | 2008.11.13 |

| [스크랩] 중국지도 (0) | 2008.10.18 |

| [스크랩] 길위에 오르다 (0) | 2008.10.14 |

| 중국소설 "다리" (0) | 2008.10.10 |